Palabra de Haroldo Conti

En 1975 Haroldo Conti era, además de un militante, un autor literario ya conocido a nivel nacional y en algunos otros países. Su obra la había iniciado más de quince años antes. De hecho, en 1960 un relato suyo, titulado 'La causa', fue premiado por la revista Time. En los años siguientes fueron premiadas su primera novela, 'Sudeste', el libro de cuentos 'Todos los veranos', y las novelas 'Alrededor de la jaula' y 'En vida'. El último premio, que más lo enorgulleció, lo obtuvo en 1975 y fue el del certamen de la Casa de las Américas, de Cuba, por su última novela, 'Mascaró, el cazador americano'.

En ese 1975 Conti fue entrevistado por los periodistas Heber Cardoso y Guillermo Boido para el diario La Opinión de Buenos Aires. En la entrevista, el escritor abordó distintos temas de su obra literaria y de su vida, de los que aquí se transcriben algunos fragmentos.

'Lo de ser escritor comenzó de esta manera: yo era alumno de una escuela de pupilos. En aquel tiempo no había cine, y reemplazábamos esa diversión dominical con unas funciones de títeres. Yo me ocupaba de escribir los libretos que, como en todas las seriales, se acababan en el momento de mayor suspenso y se continuaban en el próximo domingo. Así nació en mí una parte de esa vocación por la literatura.

'La otra parte se la debo a mi padre. El siempre fue un gran cuentero y lo es todavía. Es un hombre de pueblo que cuenta y cuenta cosas como toda la gente de pueblo, que a veces no tiene otra cosa que hacer. Mi padre era un viajante, un tendero ambulante y yo salía a recorrer el campo con él; se encontraba con la gente y antes de venderle nada se ponía a charlar y contar cosas. Así recibí ese hábito de contar oralmente.

'Un día en el colegio de curas donde estudiaba, se me ocurrió escribir una novela misional, sobre aventuras de misioneros en tierras extrañas. La novela se llamaba Luz en Oriente. No me acuerdo si la terminé. Así fue naciendo la cosa. Después ingresé a la Facultad de Filosofía y Letras y hubo una época de silencio en la que me dediqué a estudiar y, voluntariamente, dejé todo ese tipo de inquietudes. Por ese camino acabé siendo un triste profesor de escuela secundaria. Hace veinte años que enseño latín. Después se me dio por el teatro.

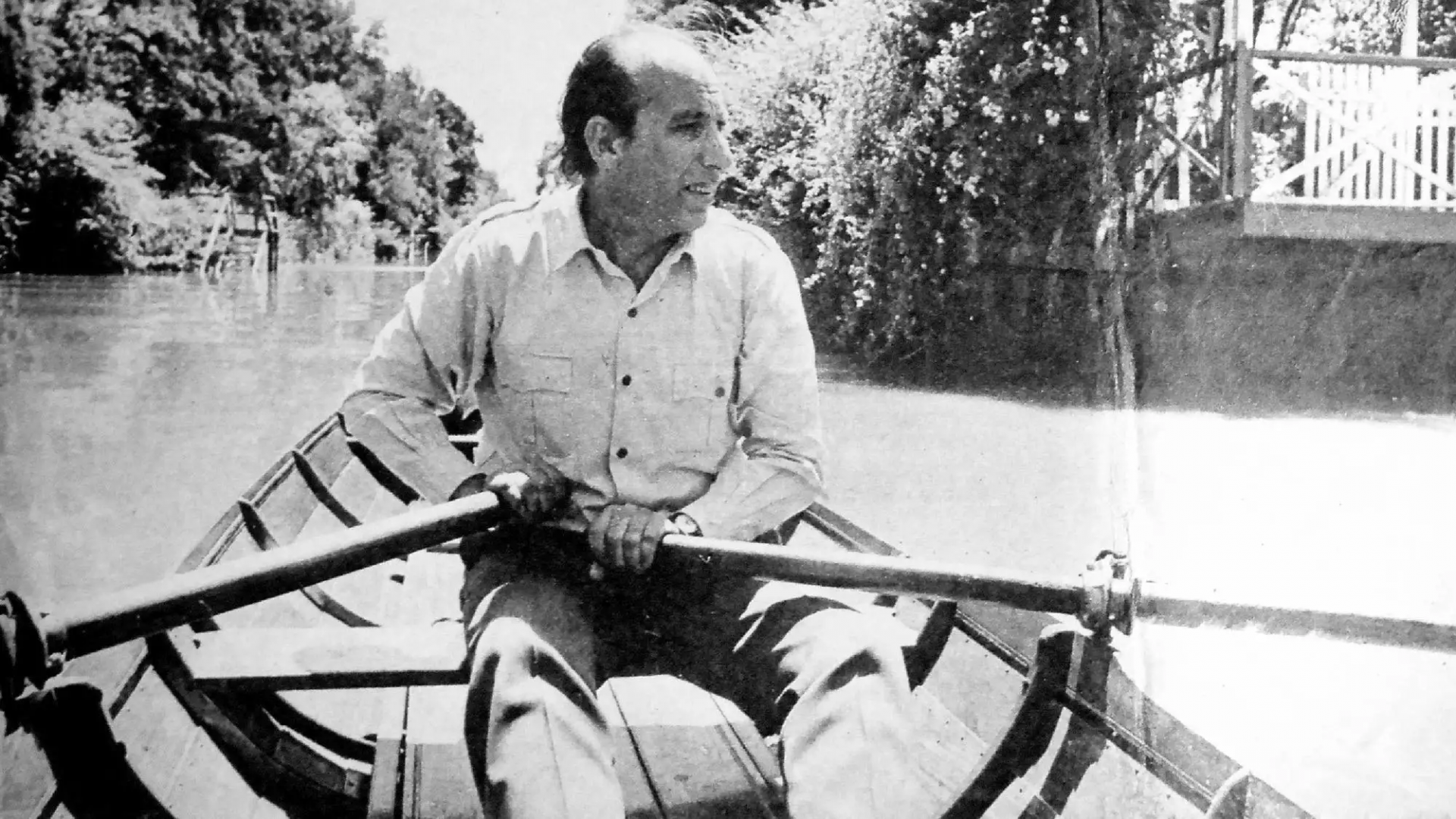

'Por aquellos años conocí el Delta, uno de los metejones de mi vida, me dediqué a construir un barco, me fui metiendo muy adentro de un determinado mundo, fui conociendo la gente de la costa, los isleños, la gente de barcos. Y con toda naturalidad, mientras construía ese barco, surgió 'Sudeste'. Así empezó todo.

'Escribir no me hace feliz, en absoluto. Es un gran dolor, un gran esfuerzo, inclusive físico. Me crea problemas personales, de relación; me vuelvo huraño, fastidioso. Escribo porque no tengo más remedio. Escribo o me muero. Es como estar embarazado, supongo. Después uno pare y se acabó. Se siente mejor, más aliviado.

'Sé instintivamente cuándo un tema da para un cuento y otro para una novela. La cosa es inapelable. Si una cosa se me da para cuento, es inútil que la fuerce como novela. Son técnicas totalmente distintas; incluso mi estado de ánimo es totalmente distinto cuando escribo una novela. La novela es como una vida que tengo que vivir. En cambio, si un cuento no lo escribo inmediatamente, de una vez, se me madura interiormente y después no me dice nada; ya me lo conté a mí mismo y ya no lo sé contar de otra forma. Se me maduró demasiado, se me pudrió. Tengo que estar dos días sobre la máquina y el cuento sale.

'Uno se pregunta si no es una tarea inútil la nuestra, eso de escribir fatigosamente, de atornillarse a una silla sin saber si vamos a trascender ese acto individual y llegar a un público. A veces ocurre que las ganas de escribir son como una enfermedad y uno escribe para curarse. He dicho muchas veces que yo no escribo la historia sino las historias de las gentes, de los hombres concretos. Escribo para rescatar hechos, para rescatarme a mí mismo. Podría decirles más: creo que toda mi obra es una obsesiva lucha contra el tiempo, contra el olvido de los seres y las cosas. Uno siente que envejece, que se va y quiere que algunas cosas, de alguna manera, permanezcan. Es una cuestión, diríamos, metafísica, y determina todo lo que escribo.

'A veces se habla de compromiso únicamente en términos políticos, como si el escritor debiera ser solamente el portaestandarte de una causa política. Uno se puede comprometer con un sistema político, pero también con un drama individual, por ejemplo el de un hombre que padece un cáncer o un drama amoroso. El hombre en su totalidad es una causa. Mucha gente habla de revolución y olvida que las revoluciones las hacen los tipos concretos. En 'En vida' quise hacer la radiografía de un hombre del montón, jodido por esta sociedad, castrado en sus posibilidades de elegir.

'La explotación se manifiesta concretamente en la lucha diaria para sobrevivir. Hablo de la Argentina, caso que conozco bien. A los escritores nos trampean, nos amarran con contratos leoninos -si es que nos publican-, nos arreglan con el famoso 10 por ciento de tapa, no podemos controlar las ediciones ni los volúmenes de venta. Y los contratos son puramente formales. ¿No es una explotación como cualquier otra? Y no me pregunten si puedo vivir de la literatura de este modo. Está claro que no. Miren mi caso personal; tengo seis o siete premios internacionales y sin embargo mi ingreso fijo siguen siendo los 200.000 pesos mensuales que gano como profesor de latín en una escuela secundaria. Otros halagos económicos no tengo. Me gusta viajar. Creo que para mi oficio es imprescindible conocer lugares y gentes. Viajaría eternamente, pero los viajes me los tengo que financiar yo, generalmente. De modo que un viaje hacia lo desconocido y maravilloso puede ser irme a mi pueblo, a 200 kilómetros; es toda una hazaña, pero cuesta muchos pesos. Por eso es que no me queda más remedio que vender mi obra y discutir el precio'.

Relacionadas