La viajera desobediente

Por Juliana Chacón

'¿Posibilidad de vivir? Sí, hay una. Es una hoja en blanco, es despeñarme sobre el papel, es salir fuera de mí misma y viajar en una hoja en blanco', escribió en diciembre de 1959.

En su primer viaje a París la observaron con sospecha. Tenía apenas 23 años. Fumaba, tomaba whisky y su sexualidad era dudosa. Manchaba las sábanas con maquillaje. Y, para colmo, decía ser poeta. Por eso, sus tíos le dieron la habitación más apartada de la casa. Era su manera de evitar que tuviera contacto con los primos. La recién llegada de Buenos Aires no acataba reglas. A pocos meses se fue de aquella casa a un hotel, pero pronto debió regresar por falta de dinero. Supo así que la única posibilidad era conseguir trabajo. Ejerció entonces de camarera, traductora, empaquetadora, niñera.

El único que parecía comprenderla era otro hermano de su madre, que de joven había sido músico. Él estaba casado con una profesora en Letras. Y, gracias a este tío, logró entrevistar a Simone de Beauvoir. Antes se mudó de aquella casa a otras, hasta que, en 1962, se estabilizó en un trabajo y pudo alquilar su propio estudio donde vivió y escribió.

Deambulaba durante horas, se dejaba llevar por la muchedumbre por los Campos Eliseos. Pasaba por la Torre Eiffel, cruzaba puentes, visitaba museos, el Delacroix, frecuentaba exposiciones, conferencias, tertulias. Y así fue conociendo a poetas y pintores franceses.

Se vinculó por entonces con el escritor Héctor Murena, el pintor Miguel Ocampo, la narradora Elvira Orphée, Octavio Paz. Por aquel tiempo era una mujer alegre, con humor. Y hasta creía que podía encontrar el amor.

Dos de sus amigas se empeñaron en 'mejorarla'. La maquillaron, la peinaron. Pero se horrorizó ante el cambio estético. Tenía una relación conflictiva con su cuerpo.

Odiaba ser oficinista. Pero nadie le pagaba por estar todo el día leyendo y escribiendo: 'Esfuerzo por reconstruirme. Mi empleo peligra. Es decir, mi estadía en París. El deseo de ir a Buenos Aires es en mí, sinónimo del deseo de no dejar de ser una niña' le escribió desde París a su psicoanalista.

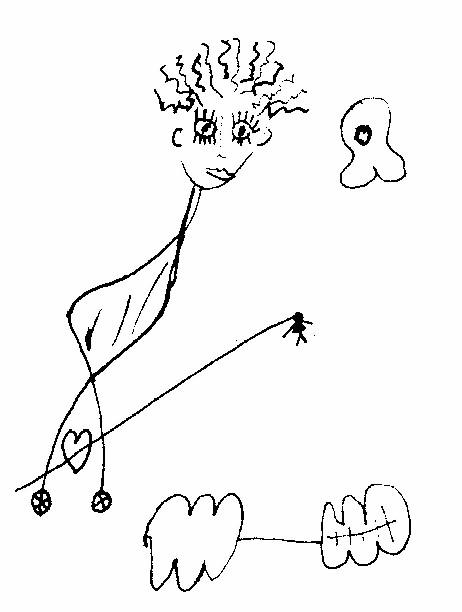

El tiempo libre lo usaba para encontrar el verso exacto, descubrir aquello que ilumina la hoja en blanco, construir un lenguaje propio: 'Cada palabra la anoto en una tarjeta distinta, por ejemplo 'La viajera marca su intensidad con desobediencia'. Tengo, pues siete tarjetas, bastante grandes. Las ubico en mi cama y comienza el trabajo. Voy moviendo las tarjetas como peones de un damero de ajedrez […] Mi cuerpo se revuelve, hago el amor con la poesía, músculo a músculo, tarjeta a tarjeta'.

Alejandra Pizarnik había nacido en Avellaneda. Sus padres, judíos, llegaron a Argentina huyendo del nazismo. Parte de su familia estuvo en campos de concentración. Sus tíos franceses lograron salvarse escondiéndose en las campiñas. Esa marca la seguiría toda su vida.

Se obsesionó con la gordura a partir de su adolescencia por lo que comenzó a tomar anfetaminas para adelgazar. Escribía por aquellos años en una libretita donde decía hacer resúmenes. Contra los mandatos sociales según los que las mujeres debían casarse, tener hijos y ser amas de casa, destinaó su vida a convertirla en una obra de arte a la manera de los surrealistas, vivir la vida poéticamente. En el colegio secundario ya había leído a Sartre y Proust, quienes la iniciaron en el existencialismo. Primero comenzó firmando sus poemas como Flora Pizarnik. Con el tiempo agregó Alejandra. Se anotó en Filosofía y Letras, pero no le interesaba el estudio sistemático. Sólo quería leer. En el 55, abandonó la carrera..

Tiempo después a causa de una tartamudez que no era tal se acercó al psicoanálisis. Con su psiquiatra mantuvo una relación epistolar incluso cuando no estuvo en el país.

Regresó a Buenos Aires en 1964. Sus crisis psicológicas, el consumo de anfetaminas y barbitúricos, la muerte del padre, su decepción ante el nuevo viaje a París, su rechazo a Nueva York y a EEUU, su desencuentro con el mundo, la llevaron a estar internada varias veces.

En el transcurso de su vida escribió, desde la triple concepción de la que hablaba Cortázar: lectura, escritura, vida. Nos dejó El Árbol de Diana, La condesa sangrienta, La tierra más ajena, Extracción de la Piedra de la locura, correspondencias, crónicas, entrevistas, traducciones, reseñas críticas.

La poeta maldita por antonomasia murió un día como hoy, de 1972, hace ya cincuenta y tres años. Y, desde entonces, no deja de ser maestra iniciática de muchos de quienes comienzan a escribir poesía. Que nos quede de ellas estas palabras: 'Y que de mí solo quede la alegría de quien pidió entrar y le fue concedido'.

Relacionadas