Maquinaria Conti

Por Juliana Chacón

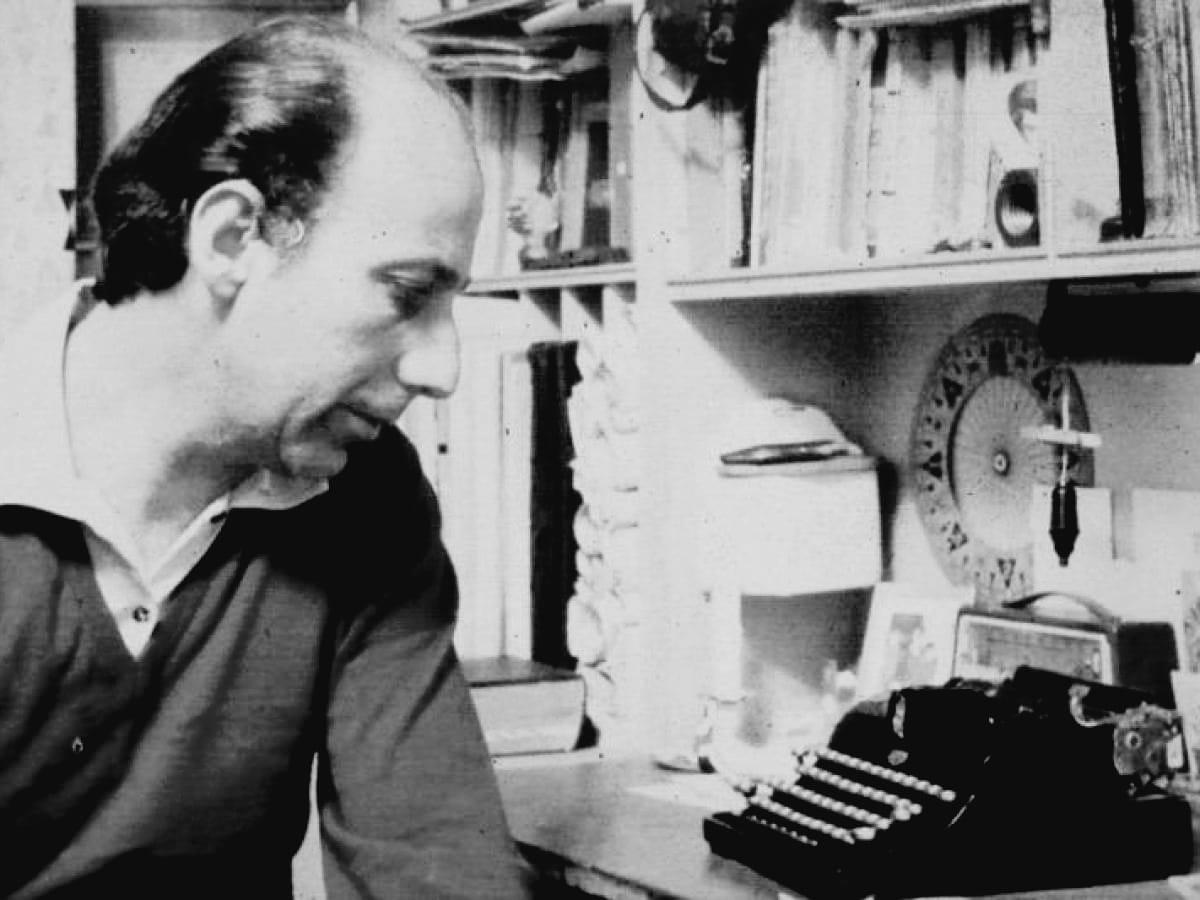

Vuelvo a Haroldo Conti. Descubro que algunos libros se me perdieron en ese ir y venir difuso que tienen. Releo cuentos y novelas. Miro documentales. Desde el año pasado pienso en él. El próximo 25 de mayo se cumplen cien años de su nacimiento. También el mismo mes, 49 años de su secuestro y desaparición.

Conti nació en Chacabuco y es quizás por eso que mis modos de leerlo desde que era adolescente fueron a veces fuente de curiosidad y sorpresa y otras de aburrimiento. Ahora los modos de leerlo son otros. Y también los modos de no leerlo.

Quienes fuimos al secundario en los 90 leímos muchos de los relatos incluidos en La balada del álamo carolina (1964), en Con otra gente (1967) y en Todos los veranos (1964). Descubrimos con sorpresa que, en ellos, aparecían mencionados lugares y personajes que nos topábamos en el mundo real. Se leía entonces a Conti desde una perspectiva realista, paisajística, a manera de espejo del mundo real y objetivo en el que nosotros nos encontrábamos. Esa lectura antropológica e historicista nos llevaba, en aquel entonces, a realizar entrevistas a quienes lo habían conocido e incluso a personas que aparecían, vaya a saber cómo y por qué (en eso no nos deteníamos), transmutadas en personajes de sus relatos. Los lugares mencionados eran otros, los de antes, ya derrumbados, clausurados, cambiados de sitio, modificados. Recuperábamos fotos de la plaza San Martín con su estatua ecuestre, el lagüito frente a la municipalidad, el Prado Español (que queríamos nunca se hubiese vendido), el club Huracán, el Bar Japonés, la estación de colectivos en la plaza Necochea, el molino Chacabuco, el Hotel Unión y el campo de Cirigliano por donde se levantaba el álamo carolina. Entrevistábamos a nuestros abuelos y vecinos que también habían vivido en aquel Chacabuco desde 1925 y que habían visto cómo la historia hace mutar a los pueblos. Incluso se habían tratado muchos entre sí y podíamos armar el árbol genealógico de los Contis porque la lectura de sus cuentos se volvía aún más palpable.

A la tercera o cuarta vez que los releíamos, ya habiendo descubierto aquellas marcas, la cosa se volvía aburrida. Aunque claro apreciábamos algo en su manera de narrar, en los fotogramas y sus sucesiones en claro oscuros, aquel modo de corromper el tiempo y el espacio, pero eso no era leído. Entonces nos contaban que había sido secuestrado y desaparecido. Y nada más.

Ahora me pregunto cuáles son los modos de apropiación cultural que tenemos. Digo esto porque a lo largo de los años ha habido varios intentos por difundir su obra, por darlo a conocer. Lo cierto es que parece quedar en un círculo cerrado en el que nos concentramos unos poquitos que lo seguimos leyendo y a veces entusiasmamos a otros.

Pese a todos aquellos estudios antropológicos, de las referencias geográficas e históricas (es decir, la lectura realista), nada quedó en el acerbo de las gentes simples, hablando a lo contiano. Porque para acceder a ese saber, ahora que la mayoría de los familiares mayores de Conti han muerto (estas personas reales ficcionalizadas en personajes), hay que tener acceso a espacios bastante infranqueables, como el registro del Archivo Histórico Municipal. También se puede contactar a los miembros de la Asociación Amigos de Haroldo Conti, que hacen década a década un esfuerzo a pulmón para sostener su figura de escritor. Y no mucho más.

En 2006, los alumnos de todas las escuelas secundarias de Chacabuco realizaron un trabajo de investigación enorme, en el que registraron todos estos elementos geográficos, históricos y biográficos que pueden leerse en los relatos chacabuquenses . Pero ese archivo solo circuló en formato virtual y quedó en manos de unos pocos.

Hay múltiples proyectos locales que intentan recuperar su figura (cortometrajes, películas, obras de teatro, marcas y huellas históricas con sus carteleras, murales, festivales, concursos literarios y más). Pero parecen proyectos aislados cuando se los compara con los del Tigre, lugar en el que Conti eligió vivir.

Mario Goloboff, titular de Literatura Argentina en la carrera de Letras de la UNLP, aseguró que a Conti se lo menciona mucho pero se lo lee poco (entrevista publicada en este diario el 17 de abril). Coincido. A lo largo de la carrera, ninguna cátedra me dio a leer a Conti. Si se buscan estudios literarios de su obra, se encuentran relativamente pocos, en comparación con los hallados sobre sus coetáneos Saer o Tizón. ¿Y esto por qué? Tendríamos que ver los modos en que la academia recupera a ciertos autores y da herramientas para su lectura, cuáles son los asuntos otros que se juegan, desde las demandas del mercado, la 'agenda' de escritores, hasta las tensiones con la política.

Lo cierto es que la maquinaria Conti no ha dejado de moverse, con sus engranajes y sus múltiples elementos; dibujando una cartografía que va desde nuestro territorio, pasando por Buenos Aires, hasta la isla Paulino; con sus superposiciones espaciales ('hay otro pueblo debajo de este, y otro y otro más'), con sus devaneos y resquebrajaduras del tiempo ('Aquella suave pero insistente permanencia de las cosas, luego de tantos años y tantos cambios y tanto y tanto, recuperó por un momento ese firme presente de mi infancia, sin sombra ni pesos, errante edad de mi pueblo'), sus personajes marginales (el loco Seretti, Argimón, el señor Pelice y tantos más), sus pequeñas revoluciones, sus luces y sus sombras, sus fotogramas, su humor, el recuerdo, sus críticas al contexto socio político entre líneas, su modo de decir el mundo. La maquinaria llega hasta hoy.

Estos son los modos de lectura que su obra reclama. Y quedará en nosotros hacer 'justicia poética'.

Hace pocos días comenzó el torneo Copa Haroldo Conti 100 años. Después de décadas, cuando les presenté a mis alumnos a quién íbamos a leer, uno de ellos dijo: 'Sí, sí, el del torneo'. Fue un alivio. La maquinaria Conti pronto iba a alcanzarlos a todos.

Relacionadas